[언론] "국회보 2017년 5월호" 명품 장인을 찾아서

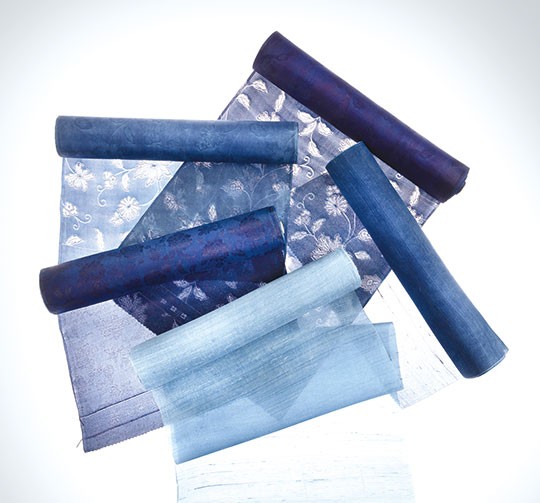

오염 없이 짙푸른 색의 바다나 하늘을 수식하는 ‘쪽빛’은 쪽이라는 식물에서 추출한 천연염료로 물들여 얻어내는 자연의 색을 뜻한다. 쪽 염색은 여느 천연염료와 달리 자연에서 바로 색을 얻을 수 없고, 녹색 쪽잎을 발효시켜 푸른빛을 깨워내는 과정이 필요하기 때문에 어렵고 까다롭기로 유명하다. 쪽물로 염색한 직물은 빨수록 색이 더 선명해지고, 천 년이 지나도 변하지 않는다.

국가무형문화재 제115호 정관채 염색장

물발이 잘 선 쪽물은 ‘꽃물’이라고 부른다. 나주에서 생산된 하얀 무명천을 남색 꽃물에 담그면 초록색으로

물이 들고, 이를 줄에 널어 말리면 비로소 쪽빛이 드러난다.

무명천에 쪽물 들이던 고향 전통 계승

국가무형문화재 제115호 정관채(58) 염색장은 쪽의 고장 전남 나주에서 전통 방식 그대로 쪽 염료와 염색작품을 만드는 쪽 염색의 대가다. 20여 년을 쪽물장이·농사꾼·미술선생님으로 살아왔고, 앞으로도 농사지으며 배우고 가르치기를 게을리하지 않을, 의지와 뚝심의 장인이다.

쪽과 그의 만남은 우연처럼 보이는 필연이었다. 목포대학교 미술대학 신입생이던 1978년, 염색을 가르치던 박복규 교수(현 성신여대 명예교수)가 그에게 쪽씨를 건네며 키워 보라고 했다. 민속문화 복원에 앞장섰던 고 예용해 선생이 어렵게 구한 씨앗을 박 교수가 건네받아 ‘나주’ 출신 학생에게 다시 건넨 것이었다.

나주시 다시면 샛골은 예부터 목화를 많이 재배해 샛골 나이(무명베)로 유명했고, 영산강이 범람하는 일이 많아 강변에는 대체작물로 물에 강한 쪽을 심었다. 영산강 하류는 바다와 가까워 굴이나 꼬막 껍데기 등 매염제로 쓰이는 소석회 재료를 쉽게 구할 수 있었다. 이런 환경에서 나주 사람들은 무명천을 짜 쪽물 들이는 일을 조선시대부터 해왔다. 다시면 출신인 정관채 염색장 역시 어머니의 베틀과 할머니의 쪽이불을 기억하고 있었다.

하지만 한국전쟁 전후로 화학 염료에 밀려 쪽염색이 사라지기 시작했고, 일년생 풀로 한 해만 심지 않아도 씨 구하기가 힘든 쪽은 자취를 감춰버렸다. 귀한 씨를 받아들고 수년간 시행착오를 겪은 장인은 대학을 졸업할 무렵에야 어머니와 할머니의 경험을 밑거름 삼아 쪽 재배에 성공했다. 거듭된 도전과 연구 끝에 전통 쪽염색법도 복원해냈다.

쪽물로 염색한 직물은 빨수록 색이 더 선명해지고, 천 년이 지나도 변하지 않는다.

재배와 염색법을 되살려낸 뒤에는 ‘지켜내야 한다’는 사명감으로 쪽에 인생을 걸었다. 해마다 쪽 농사를 짓고 쪽물을 들였다. 대학을 졸업하고 영산중·고등학교에서 미술교사로 일하면서도 손톱에 쪽물 빠질 날이 없었다.

3~4월에 씨를 뿌려 이파리 무성한 7~8월에 수확, 항아리에 우려낸 뒤 소석회를 넣고 휘저어주는 당그래질을 하면 쪽 추출액은 쑥색에서 노란색, 적갈색, 보라색, 청록색을 거쳐 마침내 특유의 남색으로 변한다. 석회와 산소가 쪽 추출액과 반응해 화학변화를 일으키는 변화무쌍한 색의 향연이다.

쪽을 수확해 염료를 완성하기까지의 작업은 단 며칠 사이에 이루어진다. 어느 한 과정이라도 시기를 놓치면 실패할 수 있으므로 장인은 여름 내내 밭과 항아리 사이를 오가며 일한다. 어느 여름에는 쪽을 베다가 왼손 무명지 윗마디가 잘려나가는 사고를 당했는데, 미세접합수술로 손가락을 구하고 보니 멀쩡한 손톱이 뽑혀 있었다. 시퍼렇게 쪽물이 든 손톱이 썩은 줄 알고 마취한 김에 뽑았다는 의사의 말이었다.

2001년 공예분야 최연소 국가무형문화재가 된 정관채 염색장은 규방공예로 쪽 염색의 다양성을 보여주는 은행원 출신 아내 이희자(이수자) 씨, 아버지의 뒤를 잇기 위해 섬유공학 석·박사 과정에 들어간 둘째 아들 찬희(전수생) 씨와 함께 천년의 빛을 깨우며 다음 세대를 준비하고 있다. 새로운 디자인, 대중성, 해외진출 등 시대와 호흡하는 천연염색을 전승하기 위해서다.

글. 채희숙(‘특산물기행’ 저자) 사진제공. 정관채

출처: http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=100&oid=358&aid=0000005050